バスやトラックなどの事業用自動車は、1日1回の運行前点検が道路運送車両法で義務付けられています。自家用車では法的な頻度は決められていませんが、安心してドライブを楽しむために、お出かけ前の運行前点検をおすすめします。

今回のガレージトークでは、参考として私ミスターMが普段実施している運行前点検を紹介します。故障や不具合の早期発見につながりますので、愛車を末永く乗り続けたい人はぜひ挑戦してみてください。

※もし不具合が見つかったら専門知識を持つお店などに相談し、不具合の内容によってはドライブを中止するという判断も必要となります。

TABLE OF CONTENTS

目次

用意するものはこちら!

軍手 エンジンルーム内やタイヤのチェックで使用します ウエスor紙タオル エンジンオイルのチェックで使用します ホイールレンチ

(orトルクレンチ) ホイールナット/ホイールボルトのチェックで使用します スパナバッテリー本体と端子を増し締めする際に使用します。

※ホイールレンチとスパナは車載工具にあればそれを使用します。

まずはぐるりと外観をチェック

軍手を着け、車の周囲をぐるりと一周しながら、ドアミラー、バイザー、バンパー、エアロパーツ等の外装部品に軽く触れながら、ぐらつきや脱落の恐れがないかを確認します。

※車種によって装着されている部品は異なります

下回りも確認を忘れずに!

続いてフロア下を覗き込んで、ビニールなどが引っ掛かっていないか、アンダーカバーなどの部品が垂れ下がっていないかチェックしましょう。もし異物が垂れ下がっている場合、ご自身で対処できそうになければ、修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。無理に取り除こうとすると想定外の事故を招く恐れがあります。

エンジンルームのチェック(前半)|各種フルード類・配管・ベルト

エンジンルームのチェック項目はたいへん多いため、前半と後半に分けています。実際のチェックでは左上から反時計回りに指差し確認しながら順番に見ていくようにすると良いでしょう。お乗りの車種によってエンジンの搭載位置、チェックすべき項目やチェック対象の搭載位置は異なりますので、取扱説明書を参考に適宜読み替えてください。

【ここでの注意点!】

・エンジンは停止状態で実施ください。

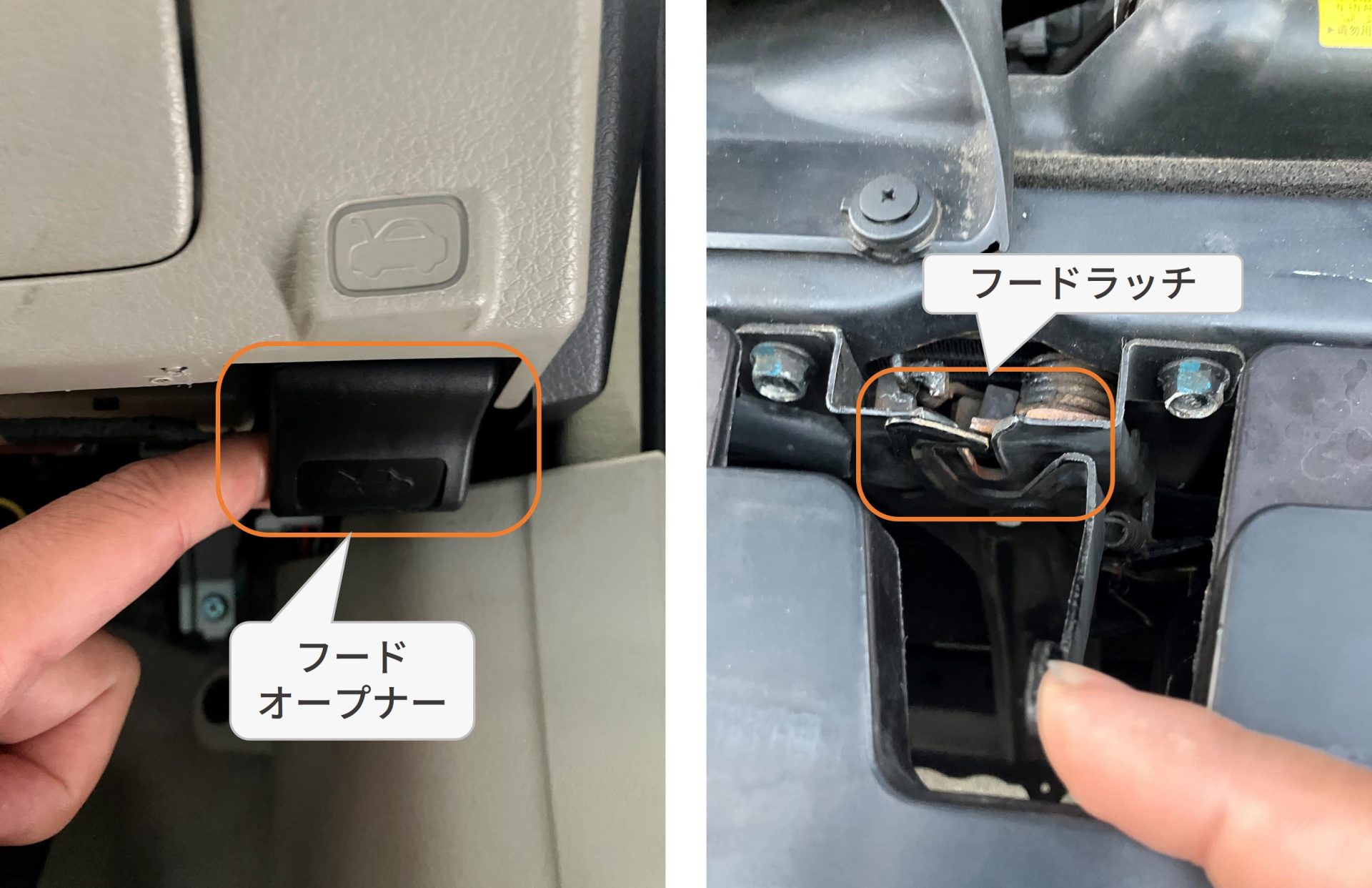

エンジンフードの開け方はわかりますか?

エンジンフードを開けましょう。ほとんどの場合、運転席足元近くにロック解除レバーがありますが、まれに助手席の足元近くや、コンソールボックスの中にあることも。見つからない場合は取扱説明書を参照してください。

エンジンフードは安全のため、トランクやリアゲートのように簡単には開かないようになっており、ロックを解除した後フードラッチを押し込んでエンジンフードを開きます。

エンジンフードを開けたら、フードを支えるステー(支柱)で固定します。

【ここでの注意点!】

・車種によってはエンジンフードを支えるダンパーが付いていて、ステーが無いこともあります。

・エンジンフードは車種によっては重量があり、強風時にエンジンフードを開けると風に煽られて思わぬ事故を招く危険がありますので、操作には充分気を付けてください。

・この点検はエンジンが冷えた状態で実施してください。エンジンフードを開けた時に熱気を感じるような状態での点検は危険です。

ブレーキフルード・パワステフルードは適量ですか?

ブレーキフルードのリザーバタンクを探してみてください。ほとんどの車種では運転席のブレーキペダル付近にあります。写真のように液面がFullとLowの間にあればOKです。この時フルードの色も確認してください。新品はほぼ透明ですが、濃い茶色になっていたら交換時期です。また、ブレーキフルードの液面がLowギリギリの場合、ブレーキパッドが使用限度まで摩耗している可能性もあります。不具合を見つけたら修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

パワステ(パワーステアリング)フルードのリザーバタンクはブレーキフルードのリザーバタンクとよく似た形ですが、こちらはエンジンルーム前方にあることが多いです。写真のように液面がFullとLowの間にあればOKです。この時フルードの色も確認してください。透明感の無い黒っぽい色になっていたら要交換です。そのままにしておくと、ステアリング(ハンドル)操作の際に引っ掛かりを感じるなどの不具合を引き起こす恐れがありますので、修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ひとくちメモ】

最近ではリザーバタンクの無い電動式のパワステが増えており、本例のような油圧式のパワステは珍しくなってきました。

配管類に異常はありませんか?

エアインテークパイプはエンジンに空気を供給する重要な配管のため、ジョイントが外れていないか、蛇腹の谷間部分に亀裂が発生していないかを確認しましょう。この配管に不具合があると、エンジン回転数が不安定になったり、アイドリング回転数が異常に高くなったり、走行中にエンジンが止まってしまうことがあります。他にもエンジンルーム内には配管が多数ありますので余裕があったらそれらもチェックしてみてください。もし配管に破損や液漏れなどの不具合を見つけたら修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

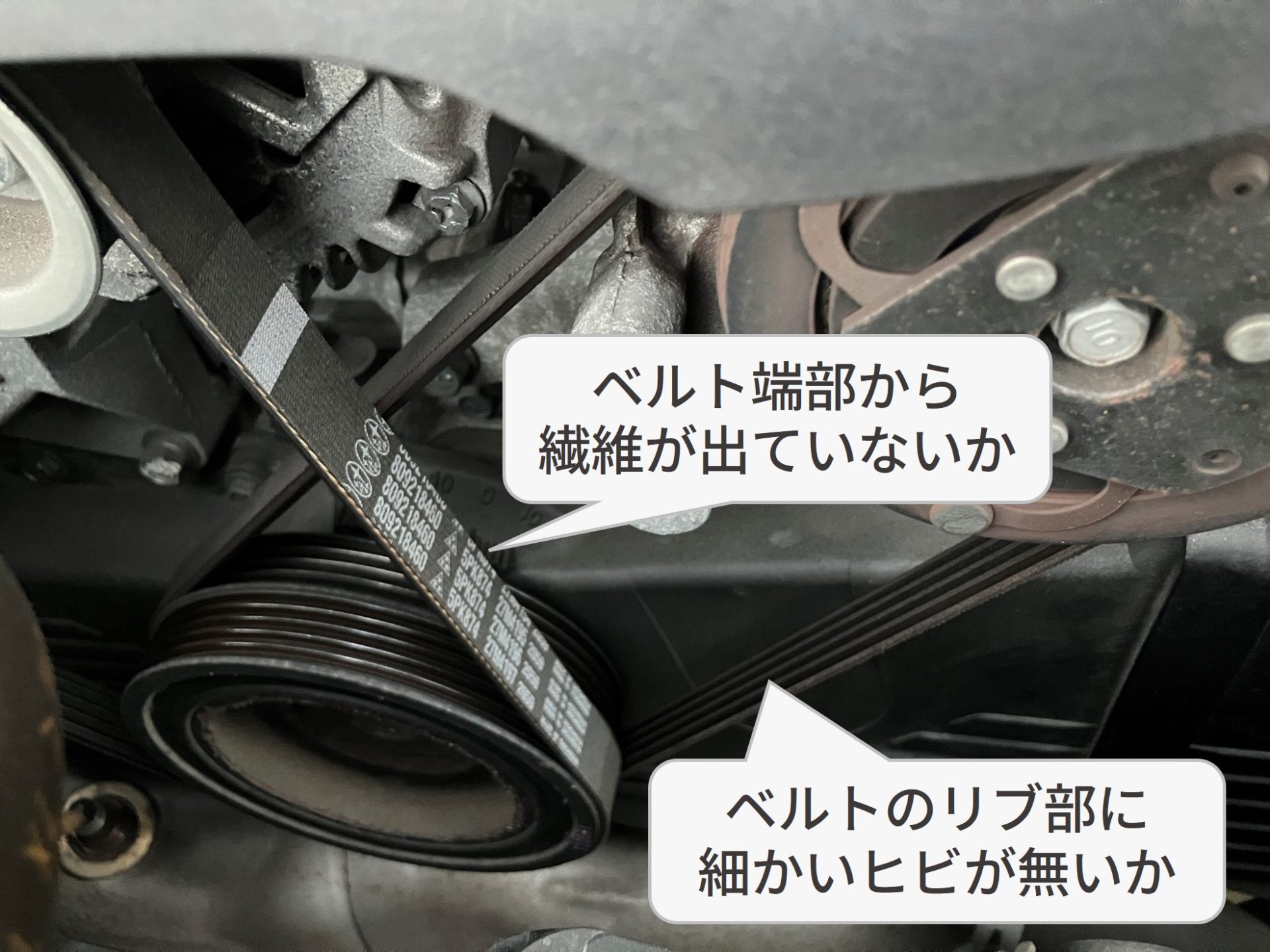

ベルト類に亀裂や破損はありませんか?

エンジンには通常、1~2本のベルトが掛かっています。ベルト表面(表・裏とも)を見てヒビや損傷が無いことを確認しましょう。ベルトの内側にはリブという台形の突起がありますが、ここに細かいヒビがあると、ベルトでつながった機器の動作が悪くなり、エアコンの効きが悪くなったり、バッテリーが上がりやすくなるなどの不具合を招くことがあります。また、ベルト端部から繊維が出ていたら、まもなくベルトが切れるというサイン。修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ひとくちメモ】ベルトの損傷は、ベルトでつながっている機器に不具合の原因がある場合もあります。自己判断せず修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

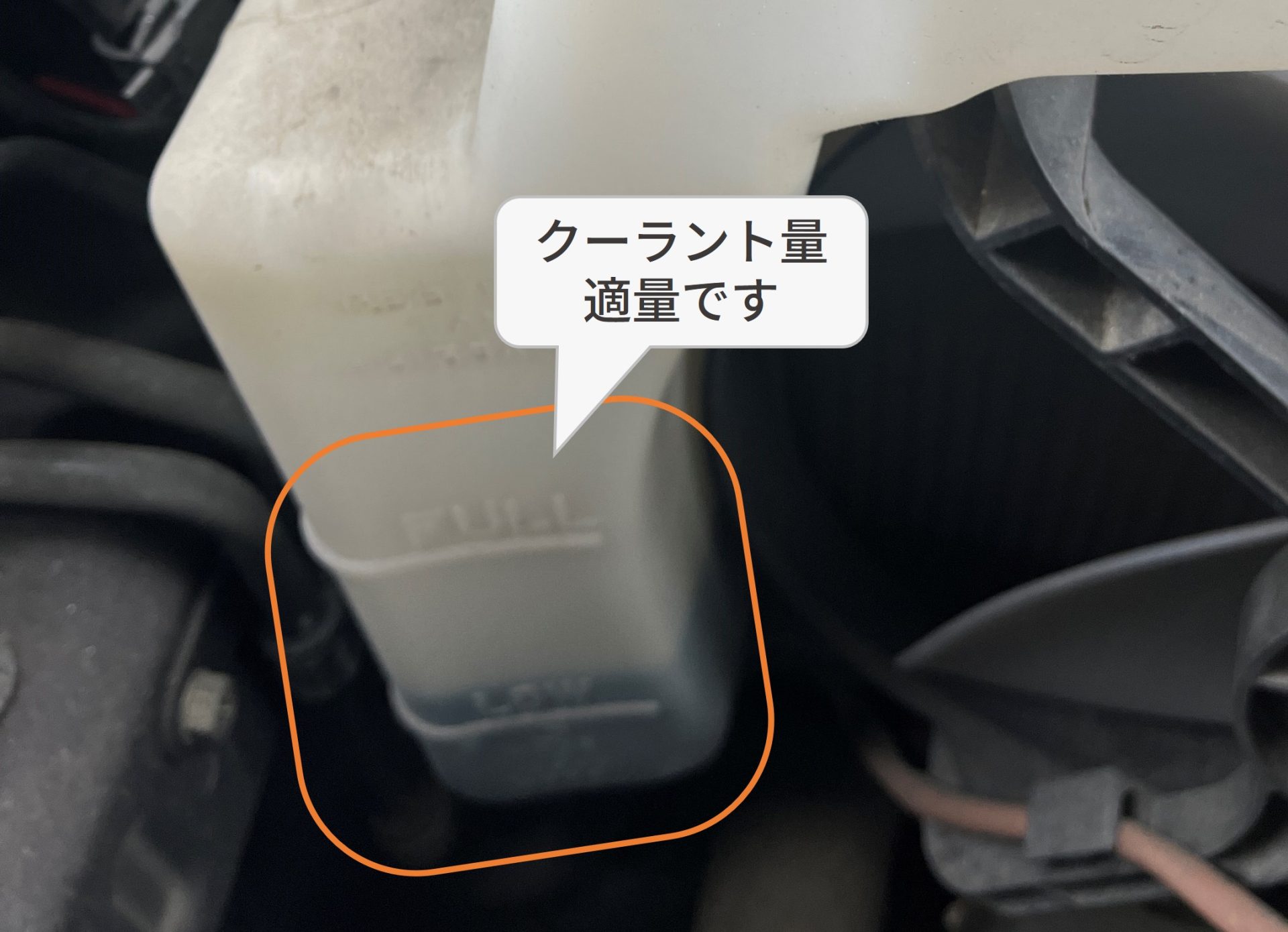

クーラントは適量ですか?

クーラントとは冷却液のことで、氷点下でも凍らない性質のため不凍液と呼ばれたり、長期にわたり性能を発揮するためLLC(ロングライフクーラント)とも呼ばれ、エンジンのオーバーヒートを防ぐ重要な役割を担っています。写真のように液面がFullとLowの間にあればOKです。液面が確認できないほどリザーバタンクが汚れている場合は、リザーバタンクを交換したほうが良いかもしれません。異常が見つかったら自己判断せず修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ここでの注意点!】

・クーラントは色によって成分が異なるため、不足量を補充する際に違う色のクーラントを混ぜて使用すると、組み合わせによってはエンジン内部で沈殿物が発生してオーバーヒートなどの不具合が発生することがあります。

・補充液の代替として水を補充し続けると冷却液の濃度が徐々に低下し、冬季に凍結してエンジンを壊してしまう恐れがあります。

・クーラントが短期間に減る場合、緊急手段としての補充は必要ですが、早急に修理工場などに相談して根本的な原因を解決しましょう。

エンジンルームのチェック(後半)|ウオッシャー液・バッテリー・オイル

エンジンルームチェック後半の項目は、ウオッシャー液量、バッテリー取付状態、エンジンオイルです。

これらの項目は既に実施している方も多いかもしれないですね。

ウオッシャー液は適量ですか?

いざ使う時になってから気付くのがウオッシャー液の不足です。雨の日以外でも使うシーンは多いので、液量はこまめにチェックしましょう。3泊4日などの長期ドライブ旅行では途中で足りなくなることもありますので、ラゲッジに予備のボトルを入れておくのも解決法のひとつです。クーラント同様、水で薄めすぎると冬場に凍結してしまうことがありますので、できるだけ原液を補充することをおすすめします。

【ひとくちメモ】

撥水機能をもつウオッシャー液もありますが、撥水タイプではないウオッシャー液と混ぜると沈殿物が発生し、ウオッシャーノズルが詰まることがありますので、使用開始の際は古いウオッシャー液を抜き取ってから補充しましょう。

バッテリー本体および端子はしっかり固定されていますか?

バッテリー本体および端子の緩みをチェックします。バッテリーはたいていの場合エンジンルーム内にありますが、車種によっては後部座席の下やラゲッジの隅に置かれている場合もあります。見つけられない場合は取扱説明書を参照してください。

バッテリーを軽く揺すり、しっかり固定されているかを確認します。動いてしまう状態なら、スパナを使って揺すっても動かない程度まで固定ブラケットのナットを締めましょう。

次にマイナス端子、プラス端子それぞれ緩みが無いかを確認します。冬場にバッテリーを交換した場合、夏場に熱膨張で端子が緩んでエンジンが掛かりにくくなったりします。バッテリー上がりのような症状なので勘違いされることが多いですが、端子の緩みによる場合もありますので要チェックです。

端子やブラケットの緩みはスパナで増し締めすれば直りますが、工具の取扱を間違えるとショート事故によって火傷や火災の危険もあるため、修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

エンジンオイルは適量ですか?劣化度合いも問題ありませんか?

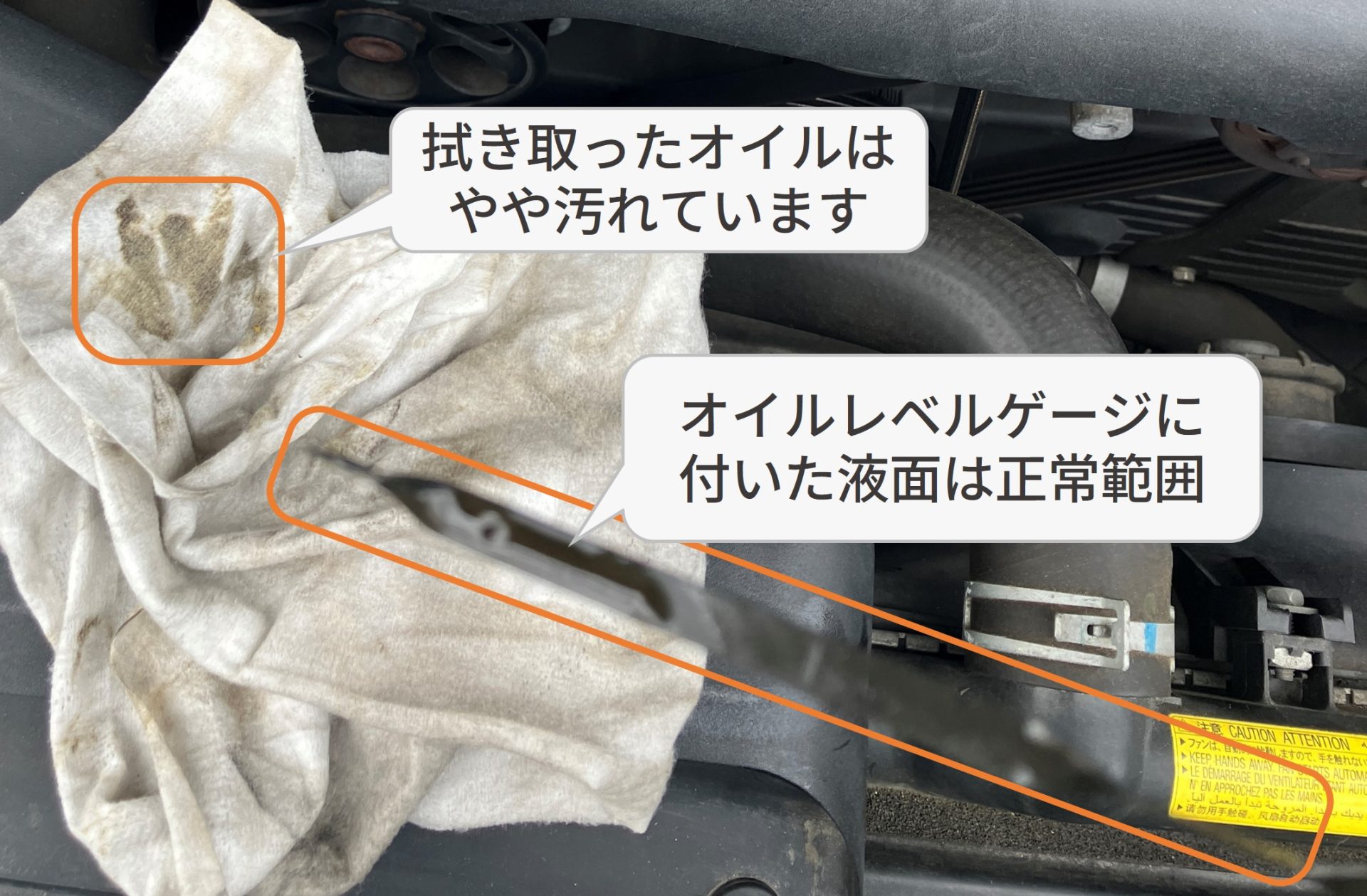

ウエスを用意し、エンジンオイルの量および劣化度合いを確認します。

まず、オイルレベルゲージを引き抜くと、先端にエンジンオイルが付着しているはずです。

これを一旦ふき取ってからオイルレベルゲージを元通りの場所にしっかり差し込み、再び引き抜きます。その際、写真のようにオイルレベルゲージのLとHの範囲内に液面の跡があればオイルは適量です。

もしLより低い場合や全くオイルが付かない場合、オイルが漏れているかエンジン自体に不具合がある可能性があります。Hより高い場合、オイルが 入り過ぎているか、燃料がオイルに溶け込んでいる可能性があります。オイル量が適正範囲から外れていたら、修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

次にさきほどウエスで拭き取ったオイルの色を確認します。真っ黒になっていたら交換時期かもしれません。オイルの劣化度合いについては、前回のオイル交換以降どの程度経っているか、どのくらい走行したかにも拠りますが、1年以上または1万km経過しているならオイル交換をおすすめします。逆に1000km程度しか走行していないのにオイルが真っ黒になる場合、エンジンにきれいな空気を供給するためのエアフィルタや排ガス循環装置に不具合があることも考えられますので、修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

エンジン作動状態でのチェック|異音、液漏れなどはありませんか?

エンジンルームのチェックが終わったら、運転席に戻ってエンジンを掛けます。しばらく待ってエンジン回転数が安定してきたら、エンジン音を確認します。

エンジン音に混じって金属のこすれるような音や、何かを叩くような音は聞こえないでしょうか?いつもとは異なる音がしたら、その音をスマホなどで記録して修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ここでの注意点!】

・このチェックはエアコンを切った状態で実施することをおすすめします。

・ハイブリッド車の場合、スタートボタンを押してもエンジンが掛からなかったり、すぐエンジンが止まってしまうこともあります。その場合はエンジンが連続運転を始めたタイミングで実施しましょう。

エンジン等からの液漏れはありませんか?

エンジンを掛けたままの状態でフロア下を覗き込み、エンジンオイルや冷却水など、何らかの液体が垂れていないかを確認します。いつも同じ場所に駐車している場合、路面に染みがあるかどうかでも確認できますよ。液漏れや異音が無いことが確認できたら、エンジンルーム内にウエスや工具などを置き忘れていないことを確認し、エンジンフードを閉めましょう。

【ひとくちメモ】

・エアコンを使用している場合、ドレン水(空気中の湿気が水になったもの)が垂れることがありますが、これは正常な動作のため問題ありません。

・エンジン以外からオイルが漏れてくることもあります。判断に迷う場合は修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

灯火類・ワイパー・ホーン・パーキングブレーキの動作チェック

灯火類は正常ですか?

運転席に座り、ウインカー左右、スモール(車幅灯)、ロービーム、パッシング、ハイビーム、フォグランプ、リアフォグランプの点灯を確認します。必要に応じて車を降りて点灯を確認しましょう。

※フォグランプとリアフォグランプは付いていない車種もあります

続いてブレーキペダルを踏んで、ミラー越しにブレーキランプの点灯を確認し、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーをR(またはリバースギア)に入れ、ミラー越しにバックランプの点灯を確認します。(ミラー越しに確認できない場合は省略するか、お手伝いしてくれる人に確認してもらいましょう)

セレクトレバーをP(またはギアをニュートラル)に戻してから、ブレーキペダルからゆっくり足を離し、灯火類のチェックは終わりです。

ワイパー・ホーン・パーキングブレーキは正常ですか?

続いてウオッシャーとワイパーをチェックします。ワイパースイッチを操作して、ウオッシャーが窓ガラスに届くように噴射されることと、ワイパーがスムーズに拭き残しなく動作することを確認します。

次にホーン(クラクション)が正しく鳴るかを確認します。大きな音で周囲に迷惑を掛ける恐れもありますので充分注意しながら実施しましょう。

次にパーキングブレーキをチェックします。操作方法は車種によりさまざまですが、ブレーキペダルを踏んだ状態で解除と作動を何回か繰り返し、正しく動作することを確認しましょう。

もし異常が見つかったら修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ひとくちメモ】

灯火類チェックは一人だけでは確認できない項目もあります。手伝ってくれる人を呼ぶか、一人でできる範囲に限って実施しましょう。

タイヤ・ホイールは正しく取り付けられていますか?

ホイールレンチを使ってホイールナット(ホイールボルト)がしっかり締まっているかを確認します。

手順は以下のとおりです。

①軍手を着け、ホイールレンチを右手に持ちます。

②ホイールレンチは写真のように柄が右側になる向きで、水平よりやや右上がり(30度以内)にセットします。

③タイヤの正面にしゃがみ(片膝を付いても良い)、左手はレンチがホイールナット(ホイールボルト)から抜けないよう保持し、右手でマッサージで肩を叩く時の力くらいでホイールレンチの柄を叩き、全く動かないことを確認しましょう。少しでも回転した場合は緩みが発生しているため増し締めが必要ですが、締める力が強すぎるとボルトが折れてしまいますので、加減がわからない場合は修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

④すべてのホイールナット(ホイールボルト)に対し①~③を実施します。

⑤もしトルクレンチをお持ちでしたら、車両の取扱説明書に従った規定トルクに設定し、全てのホイールナット(ホイールボルト)の締付トルクを確認しましょう。

⑥規定トルクでの増し締めの際は、締付力が偏らないよう対角線の順番で締めましょう(この文の意味が分からない場合は専門知識のある人に依頼してください)。

タイヤ・ホイールに異常はありませんか?

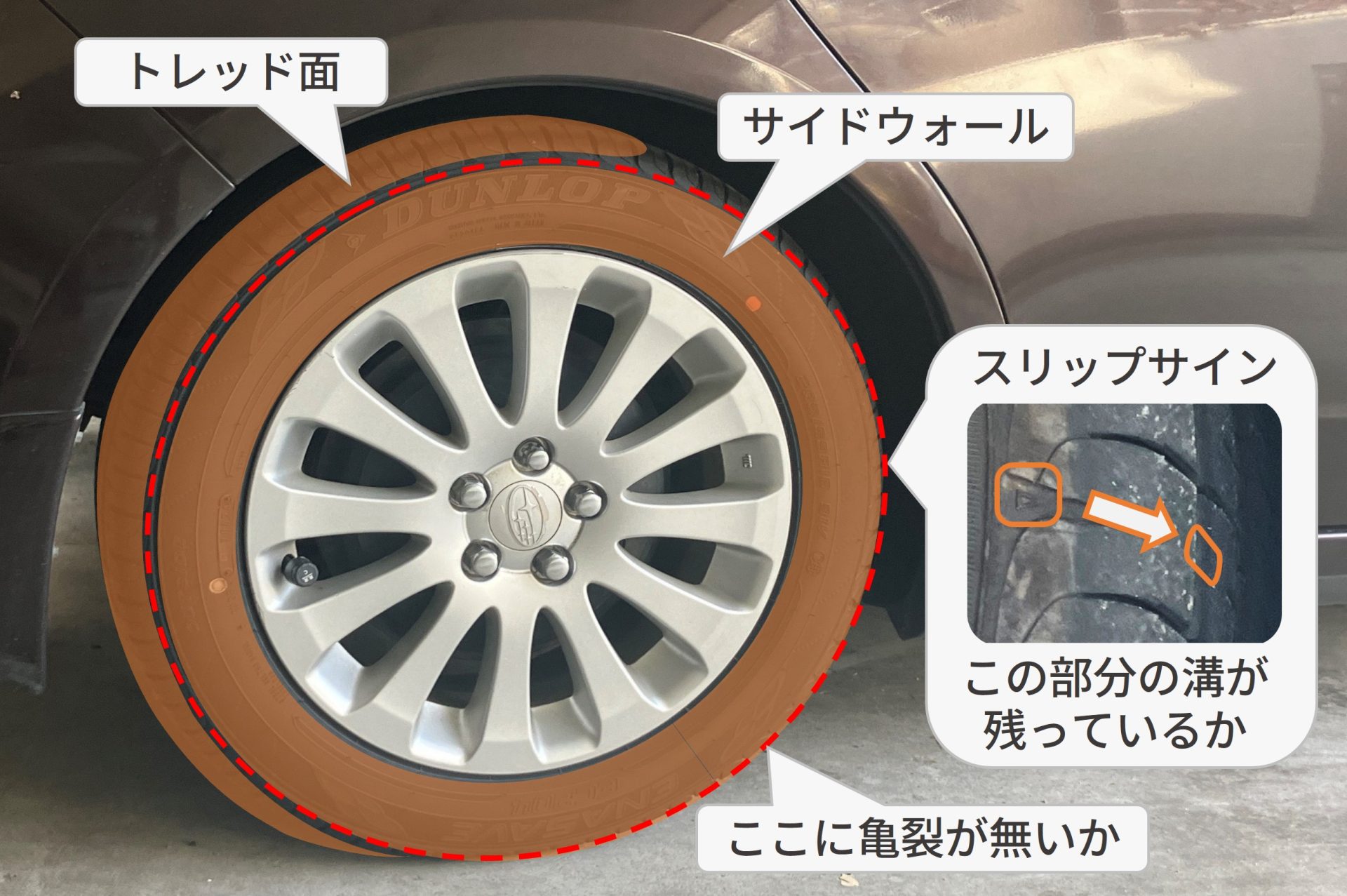

タイヤが地面と接する面をトレッド面(または接地面)、側面をサイドウォールといいます。トレッド面に異物が刺さっていないか、軍手を着けた手で触れながら確認します。また、トレッド面の溝の深さも確認しましょう。写真のようにスリップサインのある部分の溝が無くなっていたら交換時期です。

次にサイドウォールに傷や亀裂が無いか、ホイール側面に大きな傷や変形が無いかを確認します。特にサイドウォールとトレッド面との境界(写真の赤い点線部)に円周状のヒビが入っていたら要注意です。名刺などちょっと硬めの紙をヒビの中に差し込んで深さを調べてみましょう。5ミリ以上入ったら危険信号。すぐに修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ここでの注意点!】

トレッド面に触れる際は軍手をしていても怪我をすることがありますので慎重に確認しましょう。

タイヤ空気圧は正常範囲ですか?

タイヤがいつもより潰れていたら空気圧不足かもしれません。秋から冬にかけて、急に寒くなるとそれだけでも空気圧は低下してしまいます。取扱説明書に記載されている適正空気圧の値を参考に調整しましょう。また、車体が傾くほどタイヤが潰れている場合は異物などが刺さったことで空気が抜けた可能性が高く、この場合はタイヤの修理または交換が必要です。自分でできそうになければ修理工場や専門知識を持つ人に相談しましょう。

【ひとくちメモ】

空気圧の調整はガソリンスタンド等でできる場合があります

まとめ

いかがでしたか?普段このような点検整備を自分でやったことがない人には別世界の出来事かもしれませんが、ミスターMは、点検整備を怠ったために交通事故を招いたり誰かが怪我をしたりすることは絶対あってはならないと思っています。運行前点検で不具合が見つかったために楽しみにしていたドライブが中止になったとしても「これで交通事故をひとつ減らすことができた」と思うようにしています。

「たしかに運行前点検は大事だけど、自分でやるのは無理」という人が大半だと思いますが、カー用品店や自動車販売店がキャンペーンとして「愛車の無料点検」を実施することもあり、このようなイベントを利用するのもおすすめです。

このコラムをきっかけに、普段なにげなく乗っている車に少しでも興味を持っていただくことができたら嬉しいです。